なぜ安全性が重要なのか?

ロバート・ティスランド

精油は天然物質ではありますが、「天然」と「安全」が同義語だったことは一度もありません。自然界には有毒植物(ベラドンナ、トリカブト、キツネノテブクロ、トキソコナトキサなど)が溢れているし、クモ、ヘビ、サソリの毒など、語る必要もありませんよね。

天然のビターアーモンド精油には、猛毒のシアン化物さえ含まれていて、1890年以降はシアン化物を除去しない限り、この精油の販売は違法となっています。それ以前は、薬局で1オンス瓶を購入することが安易な自殺の手段でした。

これは極端な例ですが、精油には多くの潜在的な安全上の問題があります。これには薬物相互作用、胎児毒性、肝毒性、神経毒性などが含まれますが、最も一般的で具体的な安全上の問題は、皮膚の有害反応です。

そして安全上、最も脆弱なグループは、6歳未満の子供です。

略史

精油の安全性というテーマは、30年以上にわたり、私が情熱を注いできた分野です。1960年代後半に初めてアロマセラピーに関わった当時、安全性の問題に対する認識は、ほぼありませんでした。しかし、それには正当な理由がありました。当時は、精油の安全性に関する研究が、殆ど行われていなかったのです。この状況は、1970年代初頭に変化しました。国際香料協会(IFRA)が設立され、精油と含有成分の両方に関する、安全モノグラフの発行が始まったからです。

私は精油の安全に関する情報を広める責任を感じ、1985年に自費出版で小冊子『The Essential Oil Safety Data Manual(日本語版:アロマテラピーのための精油安全性データマニュアル、フレグランスジャーナル社、1990)』を刊行しました。これは主にIFRAモノグラフに基づいた内容でした。1995年には、共著で『Essential Oil Safety(日本語版:精油の安全性ガイド、フレグランスジャーナル社、1998)』を出版。こちらはIFRAモノグラフをはるかに超える、より深い内容の著作となりました。2014年には、ロドニー・ヤングと私が12年をかけて執筆した、大幅に拡充された同書の第2版(日本語版:精油の安全ガイド第2版・フレグランスジャーナル社、2018)が刊行されました。その間に行われた十分な研究により、IFRAの安全ガイドラインの一部を批判する根拠が得られたのです。

(私の批判の一つは、IFRAのアプローチが過度に複雑であり、また精油全体やヒトへの影響を推し量る際に、単一成分を用いた動物実験のデータを、過剰に外挿している点にあります。しかしこれはある意味、学術的な議論でしかありません。多くの精油が、ヒトに現実的なリスクをもたらすという事実は確固としてあり、IFRAの皮膚安全性に関する研究の多くも、実はヒトを対象とした、単一成分ではなく精油全体の使用に基づいているのです。)

ここで私が主張したいのは、約60年前にはアロマセラピーの分野やその安全な使用法についてほとんど知られていませんでしたが、時を経て状況は劇的に変化し、もちろん現在も進化を続けているという点であります。

現在では、精油が有益である一方、有害ともなり得ることを示す研究が数多く存在します。時には同一の作用が両方の側面を持つこともあります。例えばオレガノ精油は、細菌の細胞壁を破壊することで殺菌作用を発揮しますが、皮膚細胞に対しても同様の影響を与え、それが皮膚刺激作用として現れます。このような状況では、最適な希釈が不可欠です。つまり、不要な微生物を殺すのに十分な量でありながら、皮膚刺激を最小限に抑える濃度が必要なのです。

自己規制の必要性

アロマセラピーが直面する課題の一つは、精油の人気上昇に伴って徐々に増加している有害事象〜皮膚の有害反応や中毒の問題です。これに加え、重篤な疾患の治療効果を根拠なく主張するケースが少なくないため、アロマセラピーは悪評を招き、精油の規制強化への近道となっているのが現状です。欧州では、既にこの動きが進行中(2015年執筆時)なのです。

自主規制の方が、はるかにより良い方向性です。香料業界は、IFRAを通じてこれを達成しましたが、アロマセラピー分野においては、安全ガイドラインを定めた専門団体や業界団体は世界中に存在ません。精油を販売する企業は、ほぼ完全にIFRA基準(消費者の皮膚への有害反応を防ぐためのもの)を無視し、各社が独自に表示を行っています。そこで、それらの使用説明を守りながらも精油使用時に有害反応を経験した消費者は、非を問われない現状があります。

780頁にわたる精油使用時のマニュアル

例えば、「分留ココナッツオイルで希釈する」という指示だけでは、ある種の精油では十分とは言えません。IFRAによれば、クローブ精油は0.5%以上、シナモンバーク精油は0.1%以上の濃度で、ボディオイルやボディローションなどの製品に使用すべきではありません。ティスランド・インスティチュートが2015年に行った調査では、希釈したシナモンバーク精油を皮膚に塗布した回答者の17%が、副作用を報告しました。その大半は、精油を十分に希釈していなかったことが原因でした。

『精油の安全性ガイド 第2版』は、アロマセラピー業界の安全ガイドラインの基盤として、容易に活用できるものです。実際、これまではIFRAやEUのガイドライン以外に、安全基盤として使えるものは存在しませんでした。ところが、これらのガイドラインは(a)アロマセラピーを網羅するには不十分であり、(b)しばしば不必要に制限的であったのです。

米国毒物センターの報告書

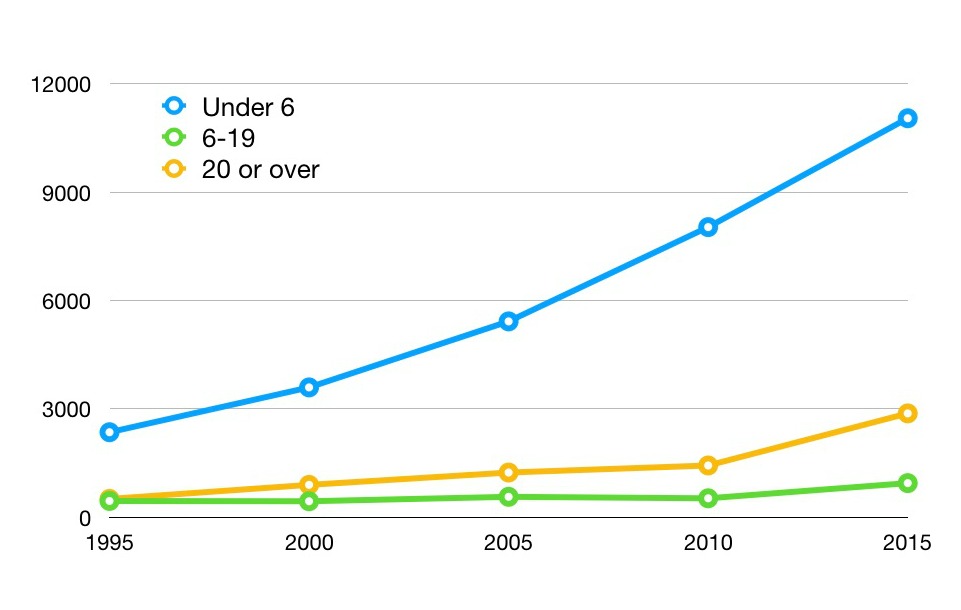

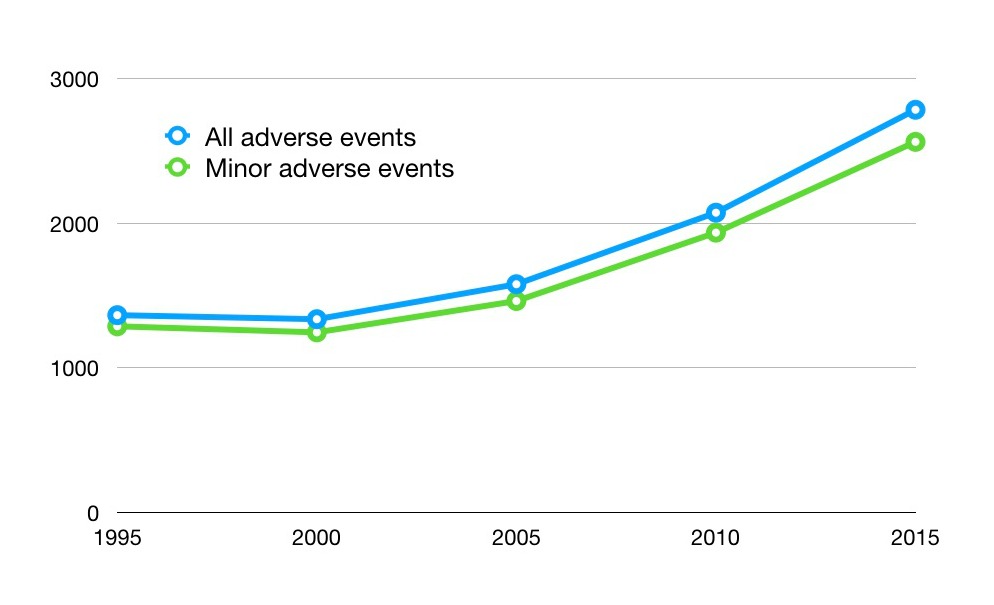

図1は、1995年から2015年にかけて米国の毒物センターに報告された、精油による有害事象の件数を示しています。これらの大半は深刻なものではなく、またほとんどが偶発的なものでしたが、6歳未満の幼児では、それより年長の子供や成人と比較して懸念すべき増加傾向が見られます。これは、年間数億ドル規模に成長したアロマセラピー産業の拡大に伴い、幼い子供たちがその「犠牲者」となりつつあることを示唆しているのです。

2015年には米国の毒物センターに14,866件の精油中毒報告がありましたが、その大半(過去数年と同様)は「結果なし」と分類されています。これは専門用語で「非事象」を意味し、懸念すべき事象ではないという意味です。図2では全年齢層における実際の有害事象件数(2015年は2,785件)を示しており、その大半が「軽度」に分類されていることがわかります。その他の分類は「中等度」「重度」「死亡」です。死亡事例は非常に稀で、1995年から2015年までに7件のみです。多くの「軽度」事例は、実際のところ皮膚の有害反応であろうと思われます。

悲しい現実として、こうした有害事象の大半は、安全ガイドラインが(a)広く周知され、(b)遵守されていれば回避できたはずなのです。「人はラベルを読まない」という批判をよく耳にしますが、確かに一理あるものの、何もしない言い訳にはなりません。

6歳未満の子供における事故の多くは、精油の誤飲によるものであり、これらは完全に予防可能です。精油類は決して幼い子供に扱わせてはならず、常に手の届かない場所に保管し、精油ビンには、基本的にチャイルドプルーフのボトルキャップが必須であるべきです。

精油は、処方薬よりもはるかに安全だと言えるでしょう。これは概ね事実ですが、それでも1日平均30人が精油による有害反応を報告しているという事実は変わりません。しかもこれらは”毒物センターに報告された”事例に過ぎません。有害反応について私に相談してきた人々の中で、統計に反映されたものは、ほんの一握りでしょう。

アロマセラピーの人気が高まり続ける中、有害事象も増加しているのは驚くべきことではありません。しかしこれは、特に幼児に対して、そして実際にはあらゆる分野において、さらなる注意が必要であることを意味しています。さもなければ、被害を受ける人が増え続け、過度に制限的な法規制による締め付けが、ほぼ避けられなくなるでしょう。ティスランド・インスティチュートが安全性に関するページを設けているのは、まさにこうした背景があるのです。

参考文献/資料(全て英文)

ロバート・ティスランド

国際的に著名な精油関連の研究家。著書『アロマテラピー:(芳香療法)の理論と実際(The Art of Aromatherapy)』(1977)は12の言語で出版され、『精油の安全性ガイド第2版』(2013)は精油の安全性について検討する際の基準として広く認知されている。また、2015年にオンラインスクールとして再始動したティスランド・インスティチュートには世界各地から2000名以上の受講生が集い、一部の講座はアロマテリから日本語字幕版もリリースされている。2023年には、ティスランド・インスティチュート日本語版ウェブサイトが完成。

IFA、IFPA、A I A名誉生涯会員。www.tisserandinstitute.jp

翻訳 池田朗子 M.I.F.A.

1994年以降東京を中心にアロマテラピー講師として活動開始、現在に至る。2000年に英国へ転居後は教育活動の他、日英雑誌への執筆、国際カンファレンスへの登壇、『精油の安全性ガイド第2版』など翻訳も多数手がけている。英国IFA理事(2005〜06年)www.aromaticsworld.com